Strategia digitale e futuro green, cambio di paradigma: questo il messaggio dall’Europa. Ma quanto valgono le parole?

Qualunque ne sia la causa e l’origine, questo Covid19, intrufolatosi nelle vite di mezzo pianeta dettando i precetti di un nuovo avvilente capitolo della globalizzazione, qualcosa di importante – se saremo in grado di coglierlo – ci sta indicando. Per un intervallo di tempo ancora indeterminato, se non altro costringerà infatti la pianta-uomo a confrontarsi con le conseguenze delle certezze positivistiche su cui fonda(va) la sua nozione di progresso. Rivelano impudicamente i propri limiti, oggi, feticci come la crescita del PI(r)L, l’urbanizzazione spinta, l’ipermobilità compulsiva e il turismo di massa usa-e-getta, la divisione irragionevole del lavoro e della produzione di beni e servizi, il culto dell’onnipotenza della scienza e della tecnologia, la subordinazione di default dell’habitat al profitto, e della salute al possesso di beni. Per una volta, siamo invitati dal potere pubblico a essere, ognuno di noi, come il colibrì della favola africana. E finalmente, ma forzatamente, lo siamo davvero (quasi) tutti: ciascuno chiamato a fare la sua parte, essendo divenuta palese e incontestabile l’interdipendenza biologica che ci unisce nella famiglia umana. Esemplare, qui, la prova straordinaria di medici, infermieri, sacerdoti, volontari e decine di migliaia di lavoratori che, dalla sanificazione negli ospedali alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dei beni essenziali ci proteggono quotidianamente mettendo a repentaglio la propria salute e la propria stessa vita. Sono, sotto i nostri occhi spesso copiosamente inumiditi dall’emozione, i ‘santi della porta accanto’ che ci proteggono col loro sacrificio.

Mentre navighiamo ancora nell’occhio di un ciclone che provoca la scomposizione e la parcellizzazione stagna di tutto il nostro vivere sociale, condannandoci a un isolamento attenuabile solo virtualmente e solo chi può permetterselo (persino la musica deve arrendersi all’evidenza che… una sinfonia non è più eseguibile!), si sprecano sui media, in rete e in buona parte del discorso politico i richiami ai nuovi-vecchi valori da riscoprire nella clausura mondiale effetto di una relazione malata col pianeta: l’intimità, la quotidianità, la responsabilità individuale, l’abnegazione anonima, la sicurezza collettiva. Là fuori, fiorisce intanto una primavera paradossalmente inarrivabile: una natura liberata, con l’aria e le acque finalmente disinquinate, e gli animali e le erbe selvatiche che si riappropriano degli spazi antropizzati abbandonati dalla specie homo.

Sentiamo spesso dire che bisognerà non dimenticarci di tutto ciò. A partire dall’universo della sanità, dove medici di base, intensivisti, infermieri, personale sanitario, stanno provvedendo alla nostra sopravvivenza spesso con scarpe di cartone, come i soldati spediti in guerra sui fronti orientali nei primi anni Quaranta, quando a spezzare le reni al nemico ci pensarono i nostri avversari. Ecco perché parlare di ‘modello Italia’ riferendoci alle condizioni in cui le donne e gli uomini del servizio sanitario si sono trovate a dover operare è forse un po’ avventato, come lo fu quel proclama in piazza Venezia il 19 novembre 1940. Meno avventata sembra invece l’idea di considerare prioritaria una radicale e urgente rivisitazione dell’impegno pubblico nel settore della vita sociale da cui dipende la tutela della nostra salute: il servizio sanitario nazionale, appunto, oggi il fronte più avanzato di questa battaglia. Insieme, converrà forse attrezzarsi a intervenire – se vorremo essere saggi – anche sul piano della prevenzione, sul piano della sicurezza a monte. Come nella favola di Esopo, l’invito alla politica, all’amministrazione pubblica, all’informazione e al mondo della cultura sembra dover essere: qui è Rodi, e qui salta! Dimostriamo cioè che ai buoni propositi ispirati dalla quarantena seguono coerentemente i fatti!

Eccetto qualche fanatico della crescita-a-prescindere (e non mancano), chiunque abbia un briciolo di buon senso saprebbe indicare (non ci vuole lo sciamano) quali sono le strade da intraprendere: dalla riforma degli stili di vita a quella delle relazioni fra le persone e con l’ambiente, a quella delle priorità da fissare negli investimenti per lo sviluppo di un’economia sana. Inclusi quelli per le infrastrutture. Si sa però che a forza non viene bene neppure il semolino, come dicevano i nostri vecchi. Non ci sarà da sorprendersi quindi se, appena scavallato il picco dell’emergenza, piacerà invece dimenticare il più possibile, e il prima possibile, le lezioni di saggezza della quarantena, e tornare belli belli alle inveterate categorie di pensiero e d’azione, meglio se vestite di green…

Gli indizi non mancano.

Ancor prima della ‘crisi’ (correva la data del 22 gennaio), si caldeggiava ad esempio un ritorno accelerato ai fasti del peggior passato, nelle parole niente meno che della segretaria generale del secondo sindacato confederale d’Italia, alla tavola rotonda “Infrastrutture: per lo sviluppo e la crescita del Paese” organizzata a Firenze presso il centro studi della CISL. Quale la ricetta proposta per il futuro? “Applicare il ‘modello‘ Genova per sbloccare i cantieri delle grandi opere”.

Più recentemente, anche a un viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica è stato attribuito, nell’occhiello di un articolo-intervista su un quotidiano nazionale, il virgolettato “Sono ferme opere per 109 miliardi, facciamo come a Genova”. Giancarlo Cancelleri ha annunciato di voler “velocizzare i lavori per opere che sono già interamente finanziate e inserite nei contratti di programma dell’Anas e della Rete ferroviaria, per un valore complessivo di 109 miliardi”. Aggiungendo, in relazione alle normative sugli appalti: “Vogliamo semplificare tempistica e modalità, nominando come commissari straordinari per l’affidamento e l’esecuzione delle opere l’amministratore delegato di Anas e quello di Rfi. Staranno in carica tre anni, rinnovabili per altri due in base ai risultati”. Dichiarazioni che suonano un tantino inquietanti: la sospensione in atto, per effetto dell’emergenza sanitaria, di diritti costituzionali fondamentali come le libertà di circolazione e di riunione non sembra poter legittimare il varo di provvedimenti non condivisi. Grave e paradossale sarebbe infatti che la cittadinanza, dopo un’esperienza collettiva inedita di limitazioni di ogni genere, dovesse trovarsi – all’uscita dall’emergenza – in un Paese ancora una volta segnato da scelte adottate da una classe politica non assoggettata alle procedure ordinarie di controllo.

Opportunamente, Francesco Merloni, attuale successore di Raffaele Cantone alla guida dell’ANAC fa notare di converso che a Genova “si trattava di fare un intervento tutto sommato “semplice”, un ponte, sullo stesso tracciato di prima e su cui c’era già un progetto a disposizione. Il commissario, che gode di poteri assoluti, ha scelto personalmente le aziende, senza alcun confronto. Ovvio che funzioni! Oggi stiamo parlando di dimensioni e di ambiti di intervento assolutamente più ampi”. Il caso Genova è un caso drammaticamente unico, sia per la dimensione della tragedia sia per la natura strategica di quell’infrastruttura: un rilievo al tempo stesso simbolico e concreto abbastanza cogente da far ammettere – ma in quel solo caso – una deroga alle norme di controllo pubblico sulla ricostruzione. “Non condivido invece ipotesi di deroga su appalti e controlli, perché se il mandato è troppo ampio ed esteso nel tempo si sfocia nella patologia. E pensare che riescano a semplificare è un’illusione”, aggiunge infatti Merloni.

Con altrettanta lucidità e chiarezza si esprime il segretario generale del comparto edile del primo sindacato confederale, la FILLEA-CGIL. Secondo Alessandro Genovesi, il modello usato per ricostruire il Ponte Morandi di Genova non può essere esteso: “Sta al codice degli appalti come il condono fiscale, e sta al lavoro come le colate di cemento all’ambiente”.

Diametralmente opposto, e sintomatico, il punto di vista del presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Genova, che mentre accompagnava l’anno scorso di questi tempi sul cantiere del nuovo ponte in costruzione un altro uomo politico nostalgico delle vecchie maniere, Matteo Salvini, sintetizzava in un’immagine efficace la cura che qualcuno vorrebbe continuare a nutrire per il rispetto di determinate regole in edilizia: “Qua praticamente abbiamo parallelizzato i processi e buttato nel gabinetto il codice dei contratti per essere proprio chiari”. Più chiaro di così…!

Ricordiamo un attimo, adesso, qual era stato l’ultimo grande messaggio globale alternativo alle pessime pratiche dell’homo sapiens sul nostro pianeta. L’agenda che, per la prima volta nella storia del nostro mondo moderno, aveva suscitato il supporto e l’entusiasmo collettivo e contagioso delle generazioni giovani, anzi giovanissime: quella delle ragazze e dei ragazzi innamoratisi dell’appello e della grinta di Greta Thunberg, centrata sull’emergenza climatica. Niente di nuovo, nei contenuti: un repertorio assolutamente condiviso da decenni da generazioni di ecologisti, studiosi e militanti. Ma nuova nel linguaggio, nello stile, nella disarmante essenzialità della comunicazione.

Adesso la domanda è: cosa resta oggi di quel messaggio? e cosa resta del mondo che lo ha generato?

A chi scrive, sembra che quel messaggio sia se possibile ancor più solido e vitale di prima. Del vecchio mondo, invece, rimangono di fatto sul campo solo macerie umilianti. Il punto è che queste macerie rappresentano nuovi massi sulla strada del cambiamento che serve e che urge: quello che Greta, e tutti coloro che ne condividono gli obiettivi, vorrebbero poter metter mano a far partire. Ci aspetta purtroppo, sembra, un mondo di concittadini mascherinati, almeno per un tot di tempo, attenti a non toccarsi, e un mantra via via prende corpo, intriso di ambiguità nel significato: ripartire! Sì, ripartire: ma come, e in che direzione?, ci chiediamo. Vorrà dire forse ricominciare daccapo? Il dubbio è che si possa davvero tornare a ripetere vecchi errori. Cosa vuol dire cambiare passo, e come arrivare a farlo?

Qui vorremmo proporre un esempio per tutti, se può essere uno spunto di riflessione.

A monte della malattia, dicevamo, c’è la prevenzione: quella che ci permette di soddisfare l’obiettivo principe dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e cioè “il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute”, definita come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”.

Facciamo allora un passo indietro, e arriviamo a stringere su un tema più circoscritto: la tutela della sicurezza, dell’incolumità, precondizione dello “stato di totale benessere fisico, mentale e sociale”. Va da sé che una qualsiasi infrastruttura pubblica, a maggior ragione quando serve masse di cittadini, deve rispondere al requisito di tutelarne l’incolumità. Ora, questo non sembra purtroppo, da tempo immemorabile, la principale preoccupazione di chi amministra le infrastrutture nel nostro Paese. Al di là del terribile caso del ponte Morandi, infatti, ne abbiamo viste di ogni genere, prima e dopo, e fino a questi giorni. E prevedibilmente ne vedremo ancora spesso in futuro, se non interveniamo tempestivamente. Abbiamo migliaia di ponti e viadotti critici, e strade sgarrupate, e versanti collinari e montani in disordine. In poche decine di ore si è visto crollare un ponte in Sardegna, si è visto accartocciarsi il ponte sul Magra ad Aulla (per la ricostruzione del quale il presidente della Regione Toscana ha prontamente chiesto e ottenuto, pare, l’adozione del ‘modello Genova’), si è visto chiudere per minaccia di crollo due viadotti in Sicilia e uno ancora in Toscana, in Garfagnana.

Pochi giorni prima dello scatenarsi dell’epidemia in Italia, poi, un semplice disguido aveva provocato – con le conseguenze che sappiamo – il deragliamento di un treno TAV nella stessa zona che sarebbe poi divenuta ‘rossa’ per il Covid19, in provincia di Lodi.

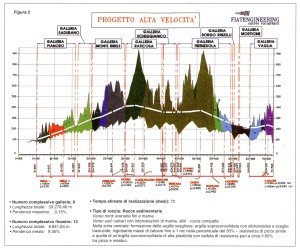

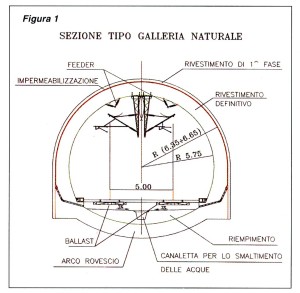

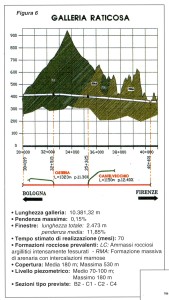

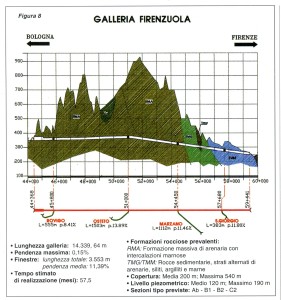

E siamo al punto. Cosa succederebbe se un altro ‘disguido’, o un semplice ‘errore umano’ (perché è spesso di questi possibilissimi casi della vita che sono fatti gli ‘imprevisti’), generasse un deragliamento, o anche solo un incidente minore nel buio dei lunghi tunnel senza galleria di soccorso nelle quali transitano i treni veloci che passano sotto l’Appennino fra Firenze e Bologna? Non osiamo immaginarlo. Uno ‘svio’ in queste gallerie monotubo a doppio binario, con finestre di fuga collocate – sette su quattordici – a distanze fra loro che superano i quattro chilometri dettati dal Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2005 “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”, con pendenze (fino al 13,93%) e lunghezze (fino ad oltre un chilometro e mezzo) ragguardevoli, in piena montagna appenninica, in orari di punta, farebbe piangere un bilancio incomparabilmente più drammatico di quello che si è registrato nel Lodigiano, sia in termini di vite umane sia in termini di praticabilità di quello che il Parere della Commissione Sicurezza delle Gallerie ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti descrive come il tratto di rete strategicamente più importante dell’intero sistema ferroviario dell’Alta Velocità italiano (vi transitano da novembre 2018 anche convogli merci nelle ore notturne). Se conoscete un Vigile del Fuoco, provate a chiedere. Difficilmente lo ripeterà in pubblico, ma forse con voi potrà essere franco. Certo è che proprio il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze denunciò i pericoli connessi alla realizzazione del progetto TAV durante la costruzione della tratta ferroviaria: inascoltato, il Comandante Provinciale scrisse e argomentò nero su bianco, a proposito della configurazione dell’opera in costruzione sotto l’Appennino, che “si nutrono seri dubbi sulla rapidità ed efficacia dei mezzi di soccorso”.

Per aiutare a recuperare i deficit di sicurezza rispetto ai criteri indicati nel Decreto, la Commissione dava 10 anni di tempo a Rete Ferroviaria Italiana a partire dall’entrata in vigore del Decreto, quindi dal 2006: “È previsto che il Gestore proceda alla verifica di conformità dell’opera agli obiettivi di sicurezza del decreto sopraggiunto e che proponga al Ministero, entro tre anni dall’entrata in vigore (8 aprile 2009), il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento delle misure di sicurezza, definiti per ciascuna galleria, da attuare entro i successivi sette anni (8 aprile 2016). Su tale programma di interventi di adeguamento delle gallerie in esame, che comprende come elemento propedeutico la verifica di conformità del progetto originario approvato, è previsto il parere della Commissione di sicurezza”. Per quanto risulta, e come è stato segnalato dall’associazione fiorentina Idra a tutte le Autorità pubbliche, locali e centrali, niente di tutto ciò è avvenuto.

Emblema delle magnifiche sorti e progressive di una malintesa modernità vantata da una classe politica pressoché trasversale, Verdi e ambientalisti doc inclusi, resta dunque il dato che su 60 km di tunnel privi di galleria parallela di soccorso non sono state colmate le carenze progettuali di un’opera non certo ottocentesca: iniziata a costruire nel 1996, la tratta sotterranea appenninica TAV Firenze-Bologna è stata completata nel 2009 nel doppio dei tempi annunciati, dopo aver provocato gravi e irreversibili danni ambientali alla risorsa acqua in Mugello e a Monte Morello, con costi pubblici irresponsabilmente lievitati, come acclarato da una sentenza di condanna per danno erariale a carico di politici e amministratori locali e centrali (graziati dalla prescrizione). Eppure, a 55 anni dal disastro annunciato del Vajont, il 17 ottobre 2018, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella confermava che “la sicurezza del territorio, la sicurezza delle opere pubbliche, la sicurezza sui luoghi di lavoro e di studio, è parte integrante dei diritti della persona”. E faceva piacere sentire dalla viva voce del prefetto di Firenze: “E’ importante che le segnalazioni dei cittadini non debbano rimanere nei cassetti, ma che vadano attentamente esaminate”. Peccato che proprio da quel prefetto non siano poi arrivati neppure i riscontri informativi promessi e attesi dopo l’incontro accordato sul tema del tunnel.

Questo il contesto. Questo l’ambiente culturale, progettuale e istituzionale nel quale ci si ostina ad avventurarsi in spese faraoniche licenziate senza confronto pubblico e destinate a essere dilapidate in nuove infrastrutture – come il sottoattraversamento TAV di Firenze, approvato 21 anni fa! – concepite, progettate e appaltate con criteri vetusti e oneri insopportabili per la comunità. Prima e piuttosto che investire in ciò che è indispensabile, urgente e prioritario: la prevenzione, la sicurezza, la manutenzione, gli adeguamenti e il buon governo dell’esistente!

Qui, dunque, la domanda al futuro che si prepara appena chiusa la quarantena sanitaria si fa terribilmente semplice. Se l’esperienza della pandemia ha qualcosa da insegnare nel campo delle politiche sanitarie, potremo sperare che abbia altrettanto da segnalare a chi deve provvedere alla sicurezza delle nostre infrastrutture? È ragionevole continuare a profondere miliardi di denaro pubblico in opere nuove, con un indotto esiguo in termini di occupazione (labour saving) in rapporto alle somme di denaro gigantesche investite (capital intensive), piuttosto che mettere in sicurezza quelle già in esercizio, quando – come nel caso descritto e abbondantemente documentato a tutti gli ultimi ministri e premier della Repubblica, ai governatori e ai prefetti – rivelano lacune e criticità suscettibili di determinare nuovi disastri?

E’ una domanda semplice. E la risposta è intuitiva. Sarebbe sufficiente che anche in questi campi (trasporti, infrastrutture e lavori pubblici) si adottasse quello stesso cambio di paradigma che il buon senso detta alla luce degli esiti che le cronache della pandemia in corso documentano in ambito sanitario.

Chissà, c’è da domandarsi, se gli stessi uomini e le stesse donne che hanno mostrato di non saper amministrare con la saggezza necessaria il mondo ante-Covid sarebbero in grado di operare la conversione culturale ed etica necessaria a fondare un modo accorto di gestire i beni comuni in vista di un futuro vivibile e godibile. Chissà se gli stessi uomini e le stesse donne saprebbero dimostrare, dall’alto del delicatissimo ruolo istituzionale loro affidato, quello stesso senso di responsabilità che è stato richiesto ad ogni singolo cittadino italiano per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid19! Non incoraggiano certo in questa direzione le esternazioni di voci autorevoli come quella, pochi giorni fa, in piena pandemia, del rettore dell’Università di Firenze, a suo dire fautore della svolta digitale e della riconversione. Interpellato sulla sorte che va riservata alla pianificazione infrastrutturale ereditata dal passato per la TAV e l’aeroporto nella città patrimonio mondiale dell’Unesco, risponde: “Trovo pericolosa l’idea di abbandonare la progettualità su questo fronte. Cambieranno molte cose ma non è che torniamo all’uomo della pietra”! Se questo è il segnale…